(Letzte Bearbeitung / last updated on 09/03/2025)

Das folgende Interview mit Ruth Veit, geb. Koch, stammt aus 2011. Es wurde in Gegenwart ihrer Familie geführt und als Video aufgenommen. Die Fragen stellte Ruths Schwiegerenkel Daniel. Bei dem Gespräch waren auch ihr Ehemann Sigi und ihre Kinder Barry und Debra anwesend. Ruth Veit war zum Zeitpunkt der Aufnahme 86 Jahre alt. Das Originalvideo ist hier zu finden und wurde mir von ihrer Tochter Debra bei meinem Besuch in Chicago im Oktober 2024 als Kopie zur Verfügung gestellt.

Wie lautet dein Name?

Mein Name ist Ruth Veit. V – E – I – T.

Und mit welchem Namen wurdest du geboren?

Koch. K – O – C – H, ein typisch deutscher Name.

Und in welchem Jahr wurdest du geboren?

1925, am 15. Mai.

Und in welcher Stadt wurdest du geboren?

In Alzey. Ich bin in Alzey geboren. Das war früher eine zweistündige Zugfahrt von Frankfurt aus. Man musste umsteigen, weil es eine sehr kleine Stadt ist. Etwa 10, 12.000 Einwohner.

Und die Namen deiner Eltern?

Erna und Otto Koch.

Hast du noch Geschwister?

Ich habe eine Schwester, die 18 Monate älter ist als ich. Sie lebt in Florida.

Wie heißt sie?

Sie hieß Lieselotte, und jetzt heißt sie Lila.

Und wie war deine Kindheit?

Meine Kindheit war mehr oder weniger normal. Aber meine Mutter starb, als ich eineinhalb Jahre alt war. Und so kamen wir zwei Kinder zu unseren beiden Großeltern.

Mein Vater wohnte im gleichen Haus in seiner Wohnung wie auch seine Eltern in der Kleinstadt Alzey. Meine Großmutter kochte. Sie kümmerte sich um uns. Wir spielten mit unserem Vater und vielen anderen Kindern.

Wenn wir bei unseren anderen Großeltern waren, war das in Groß-Gerau in der Nähe von Darmstadt. Wir hatten eine sehr schöne Kindheit. Wir waren aber mehr bei den Eltern meiner Mutter. Sie hatten ein Kindermädchen für uns, weil das damals so üblich war.

Wart ihr eine enge Familie, als ihr aufgewachsen seid?

Oh ja, oh ja. Aber dann kamen 1933 die Nazis und verprügelten meinen Großvater, meinen Vater mütterlicherseits, in der Nacht und erpressten Geld.2Dies geschah in der Nacht vom 31. März auf den 1. April 1933, als die Nationalsozialisten landesweit jüdische Geschäfte überfielen und zu deren Boykott aufriefen. Es wurden SA-Kräfte davor postiert, die sämtliche Kunden protokollieren und einschüchtern sollten. Da wussten wir, dass wir die kleine Stadt verlassen mussten, und wir zogen nach Frankfurt, wo wir auf eine jüdische Schule gehen konnten.

Und das Leben war gut, war normal. Am Anfang wussten wir nicht, dass der Nationalsozialismus so schlimm war, bis die Jahre vergingen.

War das die erste Erfahrung mit dem Nationalsozialismus?

Das war im Jahr 1933, ’34. Dann war es ziemlich normal bis vielleicht ’36, ’37. Und wenn wir zur Schule gingen, gingen wir in Zweierreihen, gingen zusammen, weil wir Angst hatten.

Einmal wurden wir von ein paar bösen Jungs verprügelt. Aber es war nichts allzu Schlimmes. Wir konnten ein oder zwei Tage später wieder zur Schule gehen. Das Leben war schön.

Womit hat deine Familie ihren Lebensunterhalt verdient?

Mein Großvater hatte ein Geschäft mit allem, was zum Hausbau dazugehört: Ziegel, Fliesen, Sanitäranlagen, Waschbecken, Kohle, Holz – damals gab es offene Öfen zum Heizen.

Mein Vater war mit seinem Vater im Geschäft. Sie verkauften Mais, Weizen, trockenes Mehl, im Großhandel in großen Säcken, Leinensäcken.

Anbau oder Weiterverarbeitung?

Ich weiß es nicht. Er füllte die Jutecontainer ab. Die Ware kam in großen Mengen, aber mein Vater und mein Großvater füllten sie in Jutecontainer und verkauften sie an die Bauern.

Und wie hießen dein Vater und dein Großvater?

Mein Großvater hieß Ludwig Koch. Der Name meines Vaters war Otto Koch.

Und wie hießen deine anderen Großeltern?

Meine Großmutter auf der Koch-Seite, sie hieß Thekla. Die Eltern meiner Mutter hießen Adolf und Settchen Guckenheimer.

Und du hast die meiste Zeit deiner Kindheit bei ihnen verbracht?

Bei den Eltern meiner Mutter. Aber in den Ferien und an langen Wochenenden sind wir zu unserem Vater nach Alzey gefahren, weil wir dort nicht zur Schule gehen konnten. Wir brauchten ja eine jüdische Schule.

Wie war euer sozialer Status? Wart ihr gut situiert? Gehörtet ihr zur Mittelschicht, zur Unterschicht oder zur Oberschicht?

Mein Vater und seine Eltern waren, würde ich sagen, wohlhabend. Bis zu der Zeit, als sie auf einem Markt in einer großen Stadt handelten. Wie hieß das noch gleich?

Börse?

Ja, Börse. Das konnten sie danach nicht mehr machen, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war, vielleicht ’35, da konnten sie damit kein Geld mehr verdienen. Also waren sie auf die Bauern angewiesen, die kamen. Viele von ihnen durften nicht kommen, weil man nicht von einem Juden kaufen sollte.

Dann ging das Geld schnell weg, sie waren nicht wohlhabend. Meine anderen Großeltern hingegen haben ihr Geschäft in Groß-Gerau verkauft und waren, ich würde sagen, recht wohlhabend.

Lass uns jetzt über die Schule sprechen. Wo seid ihr zur Schule gegangen, als ihr jung wart?

In Frankfurt.

Und der Name dieser Schule?

Die erste Schule hieß Philanthropin. Das war eine öffentliche Schule, vielleicht ab meinem zehnten Lebensjahr. Nein, ich war jünger, acht, neun, so ungefähr. Ich war dort kein sehr guter Schüler. Es waren etwa 25 Kinder in einem Klassenzimmer.

So wurde ich auf eine Privatschule geschickt, auf die auch meine Mutter und meine Großmutter gegangen sind.3Es handelt sich um das „Dr. Heinemann’sche Mädchenpensionat“, eine jüdische Privatschule in der Mendelssohnstr. 84 im Frankfurter Westend. Dort gab es nur sehr wenige Kinder. Und man lernte viel besser und konnte nicht so schnell abweichen.

Und wie lange bist du in der Schule geblieben?

Ich bin in der Schule geblieben, bis ich dreizehn Jahre alt war.

Hast du auch Antisemitismus erlebt?

Nur einmal, als wir nach Hause gegangen sind. Damals waren wir sehr abgeschirmt. Unser Großvater kam auf halbem Weg und passte auf uns auf. Und wir sind gelaufen. Der Weg zur Schule dauerte gut zwanzig Minuten, eine halbe Stunde. Aber damals wurde man nicht mit dem Bus abgeholt. Man ging zu Fuß, allerdings immer mit einem anderen Mädchen zusammen.

Habt ihr eine hebräische Schule besucht?

Ja, in Frankfurt gingen wir in eine Synagoge. Wir haben ein bisschen was gelernt. Aber als wir in die kleine Stadt fuhren, in der mein Vater lebte, gingen wir nachmittags zum Rabbiner, und dort wurden wir unterrichtet.

War deine Familie Mitglied in einer Synagoge oder Gemeinde?

Jeder gehört zu einer Synagoge, ja. Und wir mussten jeden Schabbes-Morgen hingehen.4“Schabbes” ist das jiddische Wort für Sabbat. Wir waren nicht religiös. Wir hatten kein koscheres Haus in Frankfurt. Meine Großeltern waren sehr liberal.

Sie aßen zwar kein Schweinefleisch oder so etwas. Aber wenn mein Großvater ein Stück Leberwurst wollte, musste er es aus einem Papier essen. Einen Teller konnte er nicht benutzen.

In Alzey, bei meinen Großeltern, waren sie eher religiös. Sie bekamen ihr Fleisch von einem sogenannten koscheren Metzger, aber sie konnten damals nicht mehr koscher schlachten. Wenn das Fleisch ankam, hat meine Großmutter es selbst koscher gemacht, indem sie es zwei Stunden in Wasser und eine Stunde in Salz eingelegt hat oder andersherum. Ich weiß es nicht mehr genau. Und sie stellte sich vor, es sei koscher.

Wann hast du gemerkt, dass sich dein Leben, wie du es kanntest, verändern würde?

Wir konnten es in den Schaufenstern sehen. Wir konnten nicht mehr ins Kino gehen. Es gab Schilder „Juden unerwünscht“. Man konnte nicht in den Zoo oder zu anderen Vergnügungen gehen. Man konnte viele Dinge nicht tun.

Unsere Großeltern versuchten, uns als Kinder abzuschirmen und uns nicht alles zu erzählen. Aber man konnte es spüren und man wusste, wie weit man gehen durfte. Und wenn es etwas Ungewöhnliches auf der Straße gab, ging man einfach daran vorbei und kehrte nach Hause zurück.

Viele Leute sind ausgewandert. Mein Vater entschied, dass er nach Amerika gehen würde. Er sprach mit meinem Großvater und sagte, er sei bereit auszuwandern und ein Kind mitzunehmen. Meine Schwester war die Ältere von uns. Und sobald er in Amerika ankommen würde, würde er eine Wohnung für den Rest von uns finden und wir würden folgen.

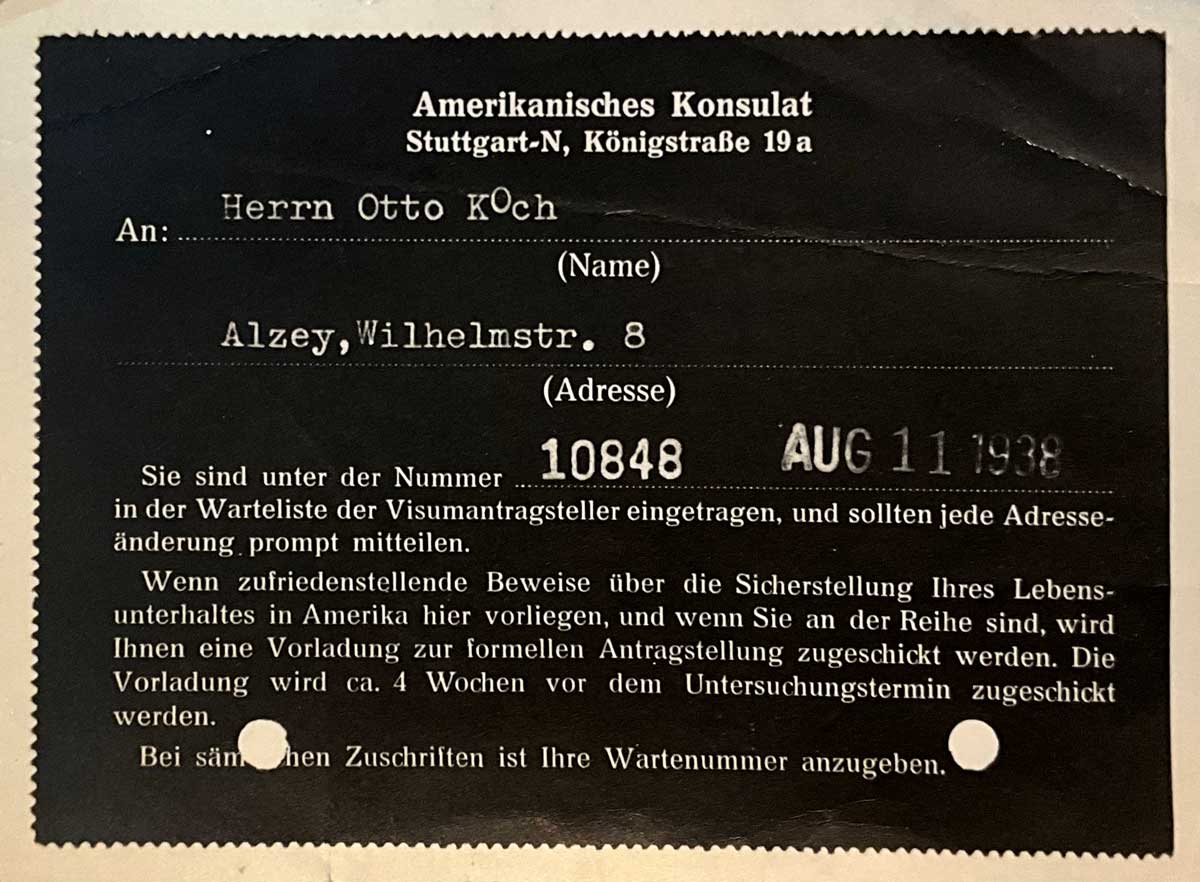

Man musste eine Nummer haben. Man musste an ein amerikanisches Konsulat in Stuttgart schreiben. Und ich habe immer noch sein Ticket mit seiner Nummer darauf.

Du hast deinen Vater erwähnt, der eine Nummer beim Konsulat beantragt hat, um nach Amerika zu kommen. Aber er hat es nie geschafft, weil er, das müssen wir erzählen, verhaftet wurde. Und er kam nie wieder zurück. Er wurde verhaftet und ins Konzentrationslager gebracht…

Also, eines Tages, es war ein ganz normaler Tag, der 9. November, ging ich morgens zur Schule. Ich war kaum in der Schule, da kam eine Mutter. Sie trug noch ihre Schürze, rannte herein und schnappte sich ihre beiden Kinder, einen Jungen und ein Mädchen, Zwillinge, und sagte: „Alle Synagogen brennen.“

Die Lehrerin wusste nichts davon. Und sie sagten, wir könnten alle nach Hause gehen. Wir mussten mit einer Freundin gehen. Wir sollten nicht alleine gehen. Wir gingen nach Hause.

Meine Großeltern wussten gar nichts davon. Mein Großvater war der starke Mann im Haus. Er sagte, wir werden nach Wiesbaden fahren, wo seine Schwägerin lebte. Sie war Witwe.5Gemeint ist Rosa Guckenheimer, die Frau von Adolf Guckenheimers 1937 in San Remo verstorbenen Bruder Ludwig Guckenheimer.

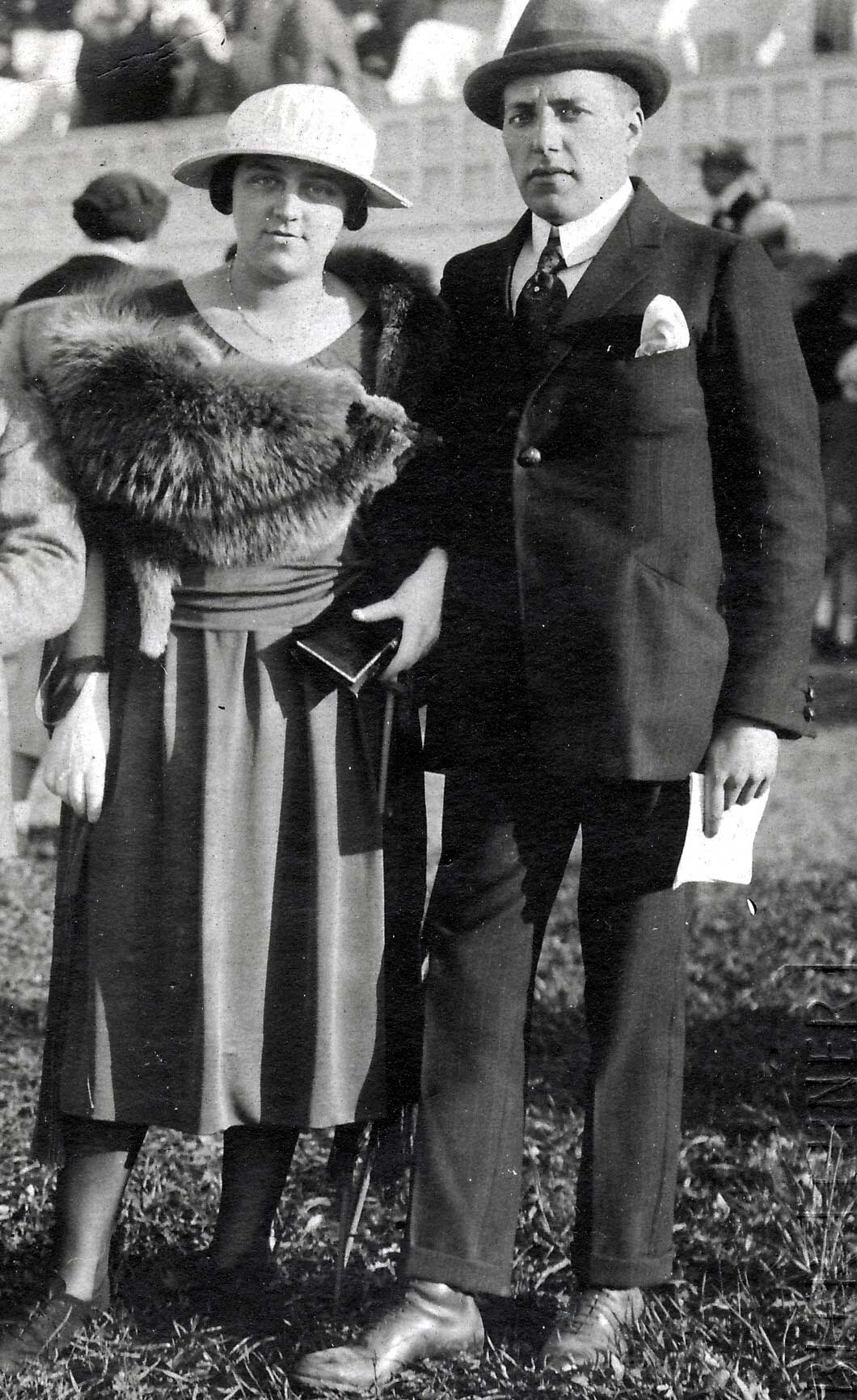

Rosa und Ludwig Guckenheimer, ca. 1936 So brauchten sie keine Angst zu haben, dass ein Mann abgeholt werden würde. Unser Dienstmädchen, meine Großmutter und meine Schwester gingen zum Bahnhof.

Und mein Großvater und ich, wir arbeiteten an einigen Papieren und gingen in den Keller, wo ein Kohlenkübel stand. Es gab Eimer voller Kohle, um den Ofen zu heizen, und er hat Geld darin deponiert. Dann füllte er sie mit Kohle auf. Er legte ein paar Sachen drauf. Wir gingen ohne Koffer, so wie wir waren, damit wir nicht verdächtig aussehen sollten.

Wir gingen auch zum Bahnhof und nahmen den ersten Zug nach Wiesbaden, was nicht weit war, vielleicht eine Stunde. Dort warteten wir ein paar Tage, bis sich die Lage beruhigt hatte. Aber wir hörten, dass jede Synagoge im ganzen Land niedergebrannt war.

Wir riefen natürlich unseren Vater an, ich weiß nicht mehr, wie das war, aber wir hörten, dass meine Großmutter in Alzey, die Mutter meines Vaters, antwortete, um es uns zu sagen. Unser Vater und unser Großvater waren abgeholt worden und sie gingen mit einem Schild durch die Kleinstadt: „Ich bin ein Saujud“. So sind sie herumgelaufen und am Abend wurden sie eingesperrt.

Am nächsten Morgen wurde mein Großvater, ich glaube, er war in den Sechzigern, entlassen – er ging nach Hause.

Mein Vater kam in ein oder zwei Lager, eine Art Zwischenstation, bevor er schließlich ins Konzentrationslager Buchenwald verschleppt wurde. Dort kam er an, ich weiß nicht mehr, an welchem Tag, aber er wurde am 9. November abgeholt.

Ein paar Tage bevor er nach Hause hätte zurückkehren sollen, gingen wir zur Polizei. Meine Großmutter, meine Schwester und ich, also die Mutter meines Vaters, meine Schwester und ich, wir gingen zur Polizeiwache. Er hat im Ersten Weltkrieg das Eiserne Kreuz bekommen. Er war in der Armee, welchen Rang er hatte, weiß ich nicht, aber er hat das Eiserne Kreuz bekommen, also dachten wir, das könnte sein, sie werden ihn freilassen. Der Polizist sagte, wir werden sehen, er wird am Donnerstag wieder zu Hause sein.

Der Donnerstag kam, und was wir bekamen, war eine Schachtel, eine Waschpulverschachtel, so wie es hier eine „Tide“-Schachtel gibt, oder was immer für eine Marke. In Deutschland hieß die Marke „Persil“, und in dieser Schachtel war seine Asche. Ich war 13 Jahre alt.

Meine Großeltern wussten nicht, was sie tun sollten. Aber mein Vater hatte einen Freund, der in Worms lebte, einer größeren Stadt nicht weit entfernt, der Rabbiner war. Er kam. Allen Männern waren die Köpfe geschoren worden, sobald sie im Konzentrationslager eintrafen. Sie wurden all ihrer Habseligkeiten beraubt. Er kam, um eine Beerdigung durchzuführen.

Wir durften nicht kommen. Es gab auch keinen Totengräber, der uns geholfen hätte. Meine Großeltern begruben ihn im Grab meines Onkels. Mein Onkel hat ein großes Grab mit einem Grabstein.6Gemeint ist Onkel Emil Liebmann, der Mann von Großvater Ludwig Kochs Schwester Laura. Er lebte auch in Alzey. Er ist lange vor meinem Vater gestorben. Wir haben die Vorderseite seines Grabes geöffnet und seine Asche dort hineingelegt und die Inschrift in denselben Grabstein wie den meines Onkels eingravieren lassen.

Hast du ein Foto davon?

Ja, wir haben ein Foto davon. Als unser Vater starb, kam, wie gesagt, sein Freund, um die Trauerfeier abzuhalten. Wir wohnten im Haus meiner Großeltern, das verwüstet worden war.

Die ganze Wohnung, das Haus eine Katastrophe. Bilder, Ölgemälde waren mit einem Messer zerschnitten worden. Möbel, Polstermöbel waren zerschnitten. Sie haben einfach alles kaputt gemacht. Wenn sie auf dem Buffet gutes Geschirr sahen, nahmen sie es einfach heraus und warfen es auf den Boden. Die Wohnung war völlig verwüstet.

Und meine Großeltern, wie du dir vorstellen kannst, war mein Vater gerade gestorben! Mein Großvater war zurückgekommen, nachdem er über Nacht von den Nazis festgehalten wurde. Sie waren verzweifelt.

Wurde er auch geschlagen, dein Großvater?

Daran kann ich mich nicht erinnern.

Er wurde also aus dem Gefängnis entlassen und kehrte nach Hause in seine Wohnung zurück?

Ja. Aber ich wohnte in Frankfurt, es war während des Schuljahres. Das passierte in Alzey am 10. November. Da wurden sie entführt.

Und am 8. Dezember haben wir dann erfahren, dass unsere Großmutter angerufen hat, dass sie gerade die Nachricht bekommen hat, dass er gestorben ist.

Wir waren einige Zeit in Alzey, als wir hofften, dass wir ihn aus Buchenwald entlassen könnten. Wir sind mit seinem Eisernen Kreuz zur Polizei gegangen, aber sie sagten, er würde am Donnerstag nach Hause kommen.

Und nach der Beerdigung, ich weiß nicht mehr, wie lange wir dann in Alzey geblieben sind. Ich weiß nicht mehr, ob wir die Schiwa gesagt haben.7„Schiwa“ heißt auf Hebräisch „sieben“ und steht für die Zeit der Trauer in der ersten Woche unmittelbar nach dem Begräbnis eines nahen Familienangehörigen. Das weiß ich nicht mehr. Es waren harte Zeiten.

Und wie lange bist du in Frankfurt geblieben?

Meine Großeltern hielten es für das Beste, Briefe an die Familie zu schreiben, um ein Affidavit8„Affidavit“ ist eine beglaubigte Bürgschaftserklärung, die Verfolgten die Einreise in die USA ermöglichte. zu erhalten, um nach Amerika zu kommen. Ich habe etwa 90 Briefe gelesen, die meine Großeltern nach Amerika geschickt haben. Ich habe sie alle gelesen, in denen sie um ein Affidavit bettelten, aber niemand konnte eines ausstellen.

Meine Schwester hat eins bekommen. Sie war jung. Sie konnte schon selbständig sein.

Und ich glaube, die Leute hatten Angst, dass mein Großvater, der ziemlich eigen und wohlhabend war, kein Geld verdienen könnte, um sich selbst zu versorgen, oder dass er eine Last sein würde. Ich weiß es wirklich nicht. Aber sie haben kein Affidavit bekommen.

Meine anderen Großeltern, die Eltern meines Vaters, hatten keine Mittel mehr zum Leben. Sie gingen in ein jüdisches Altersheim in Mainz, einer Stadt in der Nähe, aber eine größere Stadt, in der noch Juden lebten. Sie zogen in dieses Altersheim. Zu dieser Zeit war ich bereits nach England gegangen.

In welchem Jahr bist du nach England gegangen?

Ich bin ’39 gegangen, im März ’39.

Wer hat die Vorbereitungen getroffen, um dich zu retten?

Unsere Großmutter Guckenheimer, die Mutter meiner Mutter.

Wie alt warst du da?

Ich war dreizehn. Mein Großvater war so dagegen, auch wenn ich sein Liebling war. Ich war die Jüngere. Und er wollte nicht, dass einer von uns beiden geht. Wir sollten als Familie gehen, und wir sollten zusammenhalten.

Meine Großmutter wollte uns unbedingt aus Deutschland herausbringen. Sie hatte einen Bruder in Holland, der ihr schrieb. Sie wollten uns aufnehmen, aber mein Großvater sagte, nein. Wenn die Kinder irgendwo hingehen, dann über die Grenze, egal wohin, aber Holland ist zu nah. Sie können in Holland einmarschieren, sie können in jedes dieser Länder einmarschieren. Und er hatte Recht, sie marschierten ein.

Mein Onkel, keiner aus der Familie, die meisten aus meiner Familie in Holland haben es auch nicht überlebt.9Zur Familie in Holland gehörten Toni und Karl Hochstädter (der Bruder von Settchen Guckenheimer), deren Kinder Meta, Bertel und Helene, die mit Max Kaufmann verheiratet war und zwei Kinder hatte. Bis auf Meta und Bertel Hochstädter wurden alle am 20.7.1943 von Westerbork nach Sobibor deportiert und ermordet.

Und wie bist du aus Deutschland rausgekommen?

Mit einem Kindertransport bin ich ausgereist, da war eine ganze Gruppe von Kindern. Ich habe niemanden gekannt. Meine Großeltern haben mich zum Bahnhof gebracht.

Ich weiß nicht mehr, ob meine Schwester allein ging oder nicht, ich habe daran Zweifel. Aber meine Großmutter und mein Großvater, die uns Kindern alles gegeben haben, verabschiedeten sich von uns. Habe ich geweint? Nein. Sie wollten nicht, dass wir uns aufregen.

Wusstest du, was vor sich ging?

Ich wusste, was los war, aber die letzten Worte waren: „Wir sehen uns bald wieder, hoffentlich schon bald.“ Sie waren sich aber so sicher, dass wir uns wiedersehen würden. Sie wussten nicht, ob wir uns in Amerika treffen würden, oder wo… Ich wusste es nicht, aber sie versicherten mir, dass wir zusammen sein würden.

Und wirklich, ich war nicht traurig, als ich Frankfurt verließ, weißt du, es war wie ein Abenteuer. Ich würde sie bald sehen, und ich musste zuerst in Sicherheit gebracht werden.

Bist du allein gegangen?

Nein, ein ganzer Schwarm von Kindern, aber ich habe niemanden gekannt. Weißt du, in den Museen sieht man Kindertransporte, man sieht sie auf dem Bildschirm, die Züge, und man sieht die Kinder, die aus den Zügen kommen. Ich stehe dann davor und suche nach mir selbst, aber ich wurde nicht gefilmt. Es waren Tausende von ihnen, England hat 10.000 Kinder aufgenommen.

Wohin hat dich der Zug von Frankfurt aus gebracht?

In Richtung Holland, zum Schiff. Er hielt in verschiedenen Städten, ich weiß nicht mehr, welche es waren. Wir hielten in der Grenzstadt nach Holland, ich weiß den Namen nicht mehr. Dort stieg mein Onkel in den Zug ein und ist so lange herumgelaufen, bis er mich gefunden hat. Wir redeten eine ganze Weile.

Und dann kamen wir nach Hoek van Holland, was nicht weit ist, ich weiß nicht mehr, wie lange mein Onkel mit mir im Zug war. Wir mussten das Schiff besteigen. Mein Onkel war religiös, er legte seine Hände auf meinen Kopf und sprach ein Gebet, man nennt es „Benchen“. Das macht man jedes Mal, wenn man mit dem Zug abfährt. Manche Leute tun es jeden Freitagabend. Es ist das Gebet, das man zu seinen Kindern spricht. Es ist eine wunderbare Sache.

Jedes Mal, wenn wir die Großeltern besuchten, meine Großeltern Koch, also die Eltern meines Vaters, sie taten es viel öfter als meine Großeltern Guckenheimer. Meine Großeltern Guckenheimer waren moderner, sie gingen nur an den hohen Feiertagen in die Synagoge.

Wir Kinder, wir mussten jeden Schabbes hingehen. Wir haben auch im Chor gesungen, meine Schwester und ich.

Und der Name deines Onkels?

Karl Hofstädter.

War er der Bruder deines Vaters?

Er war der Bruder meiner Großmutter, von meiner Großmutter Guckenheimer.

Und erinnerst du dich an das Gebet?

Nein. Ich glaube, es war etwas Ähnliches, was man am Freitagabend sagt, wenn der Rabbi… oder wenn ein junges Paar heiratet, ich glaube, es war das gleiche Gebet.

Und dann trennen sich eure Wege?

Ja, da bin ich aufgewacht und mir wurde klar, dass es lange dauern könnte, bis ich irgendeinen von ihnen wiedersehen würde. Mir wurde das bewusst, nicht so sehr, wie lange es dauern würde, bis ich meine Familie wiedersehen würde.

Ich glaube, in jenen Tagen, wenn man 13 ist, ist man eher selbstbezogen. Ich meine nicht egoistisch, aber man denkt: „Ich bin auf mich allein gestellt“, was mir bis dahin nicht klar war. Ich war noch nie im Ferienlager. Das gab es zu dieser Zeit nicht. Ich lebte mit meiner Familie.

Und plötzlich, als ich nach Holland kam, wurde mir klar: Hey, du bist jetzt auf dich allein gestellt.

War das der Tag, an dem du den Regenschirm weitergegeben hast?

Ja, an meinen Onkel. Ich erinnere mich, dass meine Großeltern mir einen Regenschirm mitgegeben haben, den ich nicht öffnen sollte. Es war ein normaler Regenschirm. Ich glaube, die kleinen Regenschirme gab es damals noch nicht. Ich sollte ihn auf keinen Fall öffnen.

Ich begriff, dass etwas in dem Schirm war, und gab ihn meinem Onkel und sagte: „Oma möchte, dass du das hier bekommst“. Er nahm ihn, und kein Wort wurde darüber verloren.

Ich meine, ich habe darüber nachgedacht. Was könnte es gewesen sein? Vielleicht hat ja meine Großmutter geschrieben, wie furchtbar die Dinge sind und wer zusammengeschlagen wurde oder was alles passiert ist. Vielleicht wussten sie es nicht. Oder es war etwas von Wert. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur, dass meine Großeltern Juwelen nach Holland gebracht haben, denn ich habe einiges davon zurückbekommen.

Und von Holland aus, wie hast du dann… ?

Wir stiegen beim Schiff aus dem Zug aus. In Hoek van Holland sind wir ausgestiegen, haben das Schiff bestiegen und sind nach England gefahren. Ich weiß nicht mehr, welcher Hafen es war. Vielleicht Sandwich. Ich weiß es nicht.

Wie viele Kinder?

Ich weiß nicht, wie viele auf diesem speziellen Transport waren. Ich würde grob schätzen, dass es vielleicht zwischen 25 und 50 waren.

Als du in England ankamst, hattest du da irgendeinen Kontakt zum Rest der Familie?

Als ich nach England kam, konnte ich mit meiner Familie kommunizieren. Die wichtigste Art der Kommunikation war das Schreiben. Ich habe praktisch jeden Tag geschrieben. Das konnte eine Postkarte oder ein Brief sein, denn ich war immer eine gute Briefschreiberin. Ich hatte ja auch noch meine beiden Großeltern, denen ich schreiben konnte.

Du hast mit beiden Großelternpaaren einen Briefwechsel geführt?

Ja.

Und auch mit deinem Onkel und dem Rest deiner Familie?

Nein, ich habe nicht mit meiner Verwandtschaft in Holland kommuniziert, nein. Denn ich wusste, dass meine Großmutter sich darum kümmert. Kinder schreiben nur an ihre eigenen Familienmitglieder.

Und wie lange ging der Schriftverkehr?

Bis der Krieg ausbrach. Der Krieg brach am 3. September ’39 aus.

Haben deine Großeltern nicht über die Verhältnisse berichtet, in denen sie in Deutschland lebten? Dass sie Sterne tragen mussten?

Das war erst, nachdem ich weg war, aber die Briefe, die sie geschrieben haben, sind einfach herzzerreißend. Sie wollten raus. In den Briefen steht: „Frau Adler, sie ist diese Woche abgereist“, „Frieda und Julius Kahn“, sie waren gute Freunde von ihnen, „ihr Sohn ist in Amerika. Er schickt ein Affidavit. Sie hoffen, dass sie es schaffen können.“ Wir haben noch Fotos von ihnen zusammen, sie hatten aber Glück.

Wir haben erst kürzlich alle Briefe gekriegt, die deine Schwester in die USA bekommen hat.

Das ist richtig. Weißt du, ich konnte nicht mehr direkt mit meinen Großeltern korrespondieren, sobald der Krieg ausbrach. England und Deutschland befanden sich im Krieg. Aber meine Schwester hat hin und her korrespondiert.

Bis die USA in den Krieg eintrat und alles endete.

Ja.

Zurück nach England, wo hast du zuerst gewohnt, als du nach England kamst?

In Coventry, bei einer Familie, da hatte ich alles dabei. In Deutschland gab man einem Mädchen eine Aussteuer, Wäsche für die Hochzeit, damit sie alles hat, was sie brauchen könnte. Ich hatte das alles bei mir. Coventry war eine der am schlimmsten bombardierten Städte. Die Familie, zu der ich kam, waren herzensgute Menschen.

Sie hatten einen Laden, einen Kleiderladen, in dem sie Sachen verkauften. In England gibt es Marktstände, wo man jeden Tag in einer anderen kleinen Stadt verkauft. Man verkauft seine Waren auf dem Markt.

Ich ging mit ihnen an den Markttagen in alle die kleinen Städte und habe sie begleitet. An manchen Tagen, an denen ich noch etwas zu tun hatte, bin ich zu Hause geblieben. Aber ich war sonst immer mit ihnen unterwegs.

An den Tagen, an denen ich zu Hause blieb, war ich im Hauptgeschäft, das sich in Coventry befand. Es war ein kleiner Laden. Er war nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, aber dort wurden alle ihre Waren aufbewahrt.

Sie hatten eine kleine Dame, die alle Änderungen der Käufer vornahm, wenn der Mantel gekürzt werden musste oder die Ärmel gekürzt werden mussten. Und diese kleine Frau, sie war behindert, eine alte Jungfer, sie war die allerliebste Frau. Ich fühlte mich bei ihr sehr wohl und blieb viele, viele Tage bei ihr, weil ich gerne nähte. Hier habe ich das Nähen gelernt.

Sie hat es dir beigebracht?

Ja, genau.

Hast du ihr geholfen, wenn sie…?

Sie gab mir eine Schere, mit der ich die Sachen dort öffnen konnte, wo ich hineinschauen konnte, ohne ein Loch in das Kleidungsstück zu machen. So habe ich das Nähen gelernt. Es gab da Leute in einer kleinen Stadt, die uns ein paar Zimmer vermieteten, in die wir abends gingen. Das war vielleicht zehn Meilen von Coventry entfernt, denn wir wussten, dass Coventry bombardiert wurde.

Und in der schlimmsten Nacht, in der Coventry am stärksten getroffen wurde, waren wir in einer anderen Stadt. Doch das Haus, in dem wir wohnten, wurde völlig zerstört. Alle meine Sachen, alles war weg.

Die Familie musste dann zurückkommen. Sie hatten nichts mehr im Haus. Sie haben mich fortgeschickt, und ich befreundete mich mit einem Mädchen, das gegenüber von mir in Coventry wohnte. Wir beide wurden nach Nordengland gebracht, nach Harrogate, in der Nähe von Leeds, in ein Mädchenwohnheim, wo man uns aufnahm. Wir hatten ein Bett, in dem wir schlafen konnten. Wir bekamen sechs Pfund pro Woche, was nichts war. Man konnte eine Briefmarke kaufen, man konnte nichts kaufen. Das waren vielleicht fünfzig Cents.

Nach einer Woche fuhren wir mit dem Bus nach Leeds, gingen zu einem jüdischen Komitee und sagten: „Wir haben nichts. Wir müssen zur Arbeit gehen und brauchen ein Dach über dem Kopf. Aber wir würden gerne zusammenbleiben.“ Meine Freundin kam in das Haus eines Rabbiners, um im Haushalt zu helfen. Ich ging gleich um die Ecke zu einer Familie Levi, die einen kleinen Jungen hatte. Er war drei Jahre alt, und ich wurde sein Kindermädchen.

Zu diesem Zeitpunkt war ich fünfzehn. Ich blieb dort ungefähr ein Jahr lang. Ab sechzehn durfte man arbeiten. Ich suchte ein Zimmer und fand ein Zimmer bei einem Lehrer, der die ORT-Jungen unterrichtete. Die ORT-Jungen waren aus Berlin..10„ORT“ ist eine internationale, 1880 in St. Petersburg gegründete jüdische Stiftung. 1937 wurde die erste ORT-Schule in Berlin gegründet, die die technische Ausbildung jüdischer Jungen zum Ziel hatte. Aufgrund der massiven nationalsozialistischen Verfolgung zog die Schule mitsamt den Schülern und Lehrern 1939 von Berlin nach Leeds um (siehe ORT-Website). Sie kamen nach Leeds, und dort traf ich jeden Sonntagabend einige von ihnen in diesem jüdischen Club. Dort fand ich dann ein Zimmer und machte mich an die Arbeit.

Wo hast du gearbeitet?

Ich erinnere mich nicht an meinen ersten Job… Oh, doch! Ich habe in einer Munitionsfabrik gearbeitet. Ich habe einen Männerjob angenommen. Man arbeitete acht Stunden am Tag. Als Frau musste man zwölf Stunden am Tag arbeiten. Das waren drei Schichten. Jede Woche hatte ich eine andere Schicht für acht Stunden. Die Maschinen liefen vierundzwanzig Stunden am Tag. Wir haben Granaten für den Krieg gedreht.

An was für einer Maschine hast du gearbeitet? An was für einer Maschine arbeitest du?

An einer Drehmaschine. Eine riesige Drehbank. Ich trug Lederkleidung, weil sie die Hitze des Eisens abwies, die Schlacke, die dabei abfiel. Man musste aufpassen, dass sie nicht in die Handschuhe fiel, sonst hätte man sich verbrannt. Es war ein harter Job, aber er wurde gut bezahlt, und ich habe ihn eine ganze Weile gemacht.

Dann lernte ich verschiedene Leute kennen, die den gleichen Background hatten. Bon war so ein Typ. Er hatte eine Agentur und Leute, die für ihn reisten und verschiedene Waren verkauften. Während des Krieges gab es nicht viel zu verkaufen, weil nur sehr wenig hergestellt wurde. Aber er hatte Geldbörsen, Leder, Brieftaschen, Zigarettenetuis, Schreibmaterial.

Also sagte ich: „Okay, füll einen Koffer für mich. Das würde ich gerne tun.“ Ich fuhr mit dem Zug in die nächste kleine Stadt, ging allein in die Geschäfte, ich war etwa achtzehn. Ich fragte nach dem Geschäftsführer oder dem Inhaber. Meistens gibt es in diesen kleinen Läden keinen Geschäftsführer. Es war meist der Besitzer, und ich habe ihm anhand meiner Warenproben verkauft und nahm Bestellungen auf. Abends habe ich mich dann hingesetzt und meine Bestellungen aufgeschrieben und sie nach Leeds geschickt. Und die haben sie dann erfüllt. Nach der Lieferung bekam ich meine Provision.

Es gab eine Zeit, da hatten die meisten dieser Vertriebsleute Autos, aber es war natürlich sehr schwierig, während des Krieges Benzin zu bekommen. Als alleinstehendes junges Mädchen hatte ich nur sehr wenig Geld. Aber irgendwie gab es immer einen Weg, das Zeug zu beschaffen. Eines Tages mietete ich ein Auto für einen Tag. Ich ging zu einer Fahrschule in Leeds und lernte das Autofahren.

War das bevor oder nachdem du das Auto gefahren hast?

Ich habe es gelernt, bevor ich in den Wagen gestiegen bin. Man musste achtzehn Jahre alt sein. Ich mietete ein Auto und war mit dem Fahren beschäftigt. Ich habe nicht bemerkt, dass ich in eine Einbahnstraße gefahren bin. In die falsche Richtung.

Und auf halber Strecke hielt mich ein Polizist an. Ich sollte anhalten, was ich auch tat. Er befragte mich und konnte sehen, dass ich ein Anfänger war. Er fragte: „Was machen Sie da?“ Ich sagte ihm, dass ich nur für einen Tag hier sei. Ich versuchte, meine Waren zu verkaufen. Und er sagte: „Nun, ich kann Sie nicht weiterfahren lassen. Fahren Sie bitte zurück, und wir vergessen die Sache. Kommen Sie nicht mehr in diese Straße.“ Ich habe keinen Strafzettel bekommen.

Ich sah ihn an und sagte: „Herr Wachtmeister, so weit bin ich in der Fahrschule noch nicht gekommen. Wie fährt man rückwärts? Würden Sie bitte einsteigen und das Auto für mich rückwärtsfahren?“ Und er tat es. Er sagte: „Bitte verlassen Sie diese Stadt und kommen Sie nicht wieder.“ Aber er gab mir keinen Strafzettel.

Er wollte nur, dass du verschwindest. [Lachen im Hintergrund] Erzähl mal was über das gesellschaftliche Leben in Leeds.

Ich war in diesem Alter sehr unabhängig, was ich heute nicht mehr bin.

Wie war das soziale Leben in Leeds?

Das soziale Leben, man freute sich von einem Sonntagabend auf den nächsten. Damals gab es Kinos. Ich hatte immer eine Verabredung.

[Jemand ruft aus dem Hintergrund:] Omi war sehr beliebt.

Ich war jung.

Und hübsch.

Manchmal ging man mit einem anderen Mädchen zu einem Tanztee am Samstagnachmittag, was ich ziemlich oft tat. Du trinkst einen Tee, dann sitzt du mit deiner Freundin zusammen, und dann kommen alleinstehende Männer vorbei und fordern dich zum Tanzen auf.

Wann hast du die Liebe deines Lebens kennengelernt?

Ich erinnere mich nicht mehr an das genaue Datum, ich bin mir nicht sicher, ob ich schon 16 war, aber ich glaube schon. Er war mit all den anderen Burschen dort.

Bei einem der Tänze?

Bei allen Tänzen. Sie waren jeden Sonntag dort.

Und wer hat dich nach Hause gebracht?

In England ist es üblich, dass derjenige, der den letzten Tanz des Abends getanzt hat, der immer gegen elf Uhr zu Ende war, derjenige ist, der dich nach Hause bringen muss.

Wie hieß der Name des letzten Tanzes? „Who’s …“

Der letzte Tanz war immer: „Who’s taking you home tonight?“ Es war ein Walzer. Und wenn ich nicht mit jemand anderem tanzte, fragte er mich.

Und wer war das?

Sigi, Sigi Veit.

Wie hat eure Beziehung angefangen?

Beim Tanzen sagen wir immer. Es war nichts, überhaupt nichts, keine Liebe auf den ersten Blick, nichts dergleichen. Er war einfach einer der Jungs. Er war groß, aber er war ein guter Tänzer, was ich nicht wirklich war.

Ein großer Bruder?

Aber ja! Er saß im selben Boot wie ich, und ich erinnere mich, dass mir meine Schwester oder meine Tante aus New York eine Essenspackung schickte. Während des Krieges konnte man in England viele Dinge nicht kaufen, man hatte Rationskarten. Die kleinen Hot Dogs in der Dose waren eine Delikatesse.

Wenn ich so ein Paket bekam, lud ich ihn ein, zu kommen und es mit mir zu teilen. Er war einfach ein guter Freund. Manchmal war ich knapp bei Kasse, und er lebte von Woche zu Woche. Wenn ich knapp bei Kasse war, konnte ich mir immer etwas von ihm leihen.

Als ich von England nach Amerika ging, hatten wir tatsächlich eine Freundschaft. Keine Romanze, nichts dergleichen. Und ich lieh mir fünfzehn Pfund.

Sechzig Dollar?

Ich weiß, dass es sechzig Dollar im Umtausch waren.

Wann bist du in die Vereinigten Staaten gekommen?

Ende Oktober ’47. Sigi war in der Zwischenzeit wieder in Deutschland bei der amerikanischen Armee. Jedenfalls kam er immer, wenn er nach Leeds zurückkam, vorbei und sagte hallo. Wir gingen einmal ins Kino. Wir sind nicht zusammen ausgegangen.

Er nahm mich einmal mit ins Kino. In England gibt es im Kino eine Pause, und eine Dame kommt mit einem Tablett mit Eldorado-Eis um den Hals vorbei. Und er sagte: „Möchtest du ein Eis?“ Ich musste natürlich nein sagen, weil ich kein Geld hatte. Dann nahm er mich wieder mit nach Hause.

Und am letzten Abend in England, bevor ich nach Amerika kam, gingen wir zum Tanz in die Jubilee Hall. Auf dem Heimweg habe ich meine Uhr verloren. Als ich nach Hause kam, rannte ich immer als erstes ins Bad. Auf der Toilette merkte ich, dass ich meine Uhr verloren hatte.

Da rannte ich zur Tür hinaus und rief Sigi: „Bitte komm zurück.“ Er war bereits auf dem Weg zu sich nach Hause in England. Ich sagte: „Bitte hilf mir suchen, ich habe meine Uhr verloren.“ Wir gingen also los, es war Herbst. Die Straßen waren voller Laub, und tatsächlich, wir gingen zurück, und ich fand meine Uhr. Das waren die aufregenden Momente.

Und als du dann in die Vereinigten Staaten kamst, wo hast du gelebt?

Ich kam zu meiner Mischpoke nach New York. Ich hatte Familie in Forest Hills.11Gemeint ist Tante Laura Liebmann, die Schwester ihres Großvaters Ludwig Koch, die 1938 nach New York ausgewandert war. Dort blieb ich zwei Wochen, und in Washington Heights. Sigi ist zufällig zur gleichen Zeit wie ich abgereist. Das war reiner Zufall. Er kam mit dem Schiff und ich mit dem Flugzeug.

Ich habe meine Affidavit ein paar Mal auslaufen lassen. Ich wollte nicht nach Amerika gehen. Ich liebte England. Aber als ich hörte, dass meine Großmutter, die Mutter meines Vaters, das Konzentrationslager überlebt hatte und nach Amerika verschifft worden war, wusste ich, dass sie Hilfe brauchte. Sie war weit über 60 Jahre alt. Sie kam nach Chicago, wo meine Schwester lebte, und so wusste ich, dass ich nach Chicago gehen musste.

Als Sigi von seiner Arbeit für die amerikanische Zensurabteilung zurückkam, sagte er, dass er auch nach Amerika gehen würde. Es war die gleiche Zeit, in der ich gehen wollte. Ich lieh mir 60 Dollar von ihm. Ich musste die Kleider, die ich hatte, verschicken.

In New York war mein Onkel – der eigentlicher kein Onkel war, denn mein Vater und meine Mutter waren Einzelkinder – er war ein Großonkel, er gab mir 50 Dollar, damit ich in Chicago anfangen konnte.12Gemeint ist Onkel Erich Liebmann, der Cousin ihres Vaters Otto Koch. Und von den 50 Dollar habe ich Siggy 10 Dollar gegeben. Damals ahnte ich noch nicht, dass ich ihn einmal heiraten würde. Aber die 50 Dollar schulde ich ihm immer noch.

Erzähle von deiner Ehe. Wann habt ihr beide geheiratet?

Wir sind Ende Oktober nach Amerika gekommen. Sigi sagte, er wolle sich in New York eine Arbeit suchen. Ich sagte, ich wolle nach Chicago gehen. Er sagte: „Vielleicht werde ich über Hanukkah 1947/48 nach Chicago kommen, um deine Schwester und deine Großmutter zu treffen.“ Und tatsächlich, er kam mit dem Zug und ich traf ihn. Den Namen des Zuges weiß ich nicht mehr.

„Pacemaker“?

Der „Pacemaker“! Und meine Großmutter hatte mir eine braune Babuschka gestrickt. Und die trug ich, weil es Winter in Chicago war, denn sie dachte, auf dem Bahnsteig wäre es bestimmt zu kalt. Ich trug diese Babuschka.

Er stieg in der 63. Straße aus dem Zug, und als er mich mit dieser Babuschka sah, wollte er gleich wieder einsteigen. Ich sah überhaupt nicht attraktiv aus. Jedenfalls lernte er so meine Schwester und meine Großmutter kennen. Er hat sich gedacht, dass er nach Hanukkah wieder weg ist.

Ich hatte zu Silvester ein Date mit einem jungen Mann, der meine Familie von zu Hause kannte. Er war etabliert. Er war elf Jahre älter als ich, doch seine Mutter und meine Großeltern waren gute Freunde. Er wollte mich also an Silvester ausführen und verabredete sich schon ein paar Wochen vorher mit mir. Ich wusste nicht, ob Sigi zurück nach New York gehen würde. Ich dachte, er wäre eine Woche lang hier. Was macht er denn so lange hier? Aber er sagte kein einziges Wort.

Ich habe ihm Chicago gezeigt, und er hat meine Familie kennen gelernt, deshalb dachte ich, er würde wieder zurückgehen. Aber er machte keine Anstalten.

Meine Schwester wohnte in einem Apartmenthaus, da lebten eine Menge Leute. Sie trafen sich immer an Silvester. Sie sind nicht ausgegangen. Sie sagte: „Wir treffen uns bei uns. Wenn du hier bist, kannst du zu der Party kommen.“ Und Sigi sagte: „Okay, dann kommen wir zu der Party.“

Also musste ich meine Verabredung absagen. Und an Silvester machte er mir einen Antrag und sagte: „Zwei können so billig leben wie einer. Bitte heirate mich.“ Das war in der Silvesternacht von ’47 auf ’48.

Er ging zurück nach New York. Ich sagte: „Du suchst eine Wohnung, wir heiraten, du triffst die Vorbereitungen und ich komme wieder, so bald du fertig bist.“ Tja. Damals musste man unter der Hand zahlen, um eine Wohnung zu bekommen. Meine Schwester hatte einen Freund in der Immobilienbranche und sie besorgte uns für den 1. Februar eine möblierte Wohnung in der Drexel Avenue 47. Okay. Die Miete betrug 54 oder 50 Dollar. Ich schrieb an Sigi: „Was soll ich tun? Die Wohnung nehmen?“

Der erste Februar war zufällig ein Sonntag. Sonntagnachmittag war ein Cousin des besten Freundes meines Vaters, ein Rabbi, in Chicago an der North Side. Und der Cousin meines Vaters, Erich Liebmann, sagte: „Ich könnte ihn anrufen“, er würde kommen und uns vermählen. Er kam zu uns nach Hause. Meine Großmutter lebte da bei einer deutschen Familie.

Und der Rabbiner kam zu ihr nach Hause. Er kannte meine Großmutter noch von früher. Er steckte Sigis Kopf in einen wollene Talar von der alten Heimat. Er legte den Talar über unsere beiden Köpfe. Das war unser „Chuppah“.13Das hebräische Wort “Chuppah” bezeichnet den Baldachin bei einer jüdischen Trauung. Wir waren insgesamt acht Leute. Er murmelte ein paar Worte, aber sie hielten uns zusammen. Das ist jetzt 63,5 Jahre her, und es ist das Beste, was mir im Leben passiert ist.

Dann erzähl mir doch mal, was zwei junge Kinder aus Deutschland, die nach Amerika kommen, über die Familie sagen, die diese beiden Menschen gegründet haben.

Die Familie, die wir gegründet haben, wir haben nicht daran gedacht, eine Familie zu gründen. Wir haben geheiratet, und wir mussten beide arbeiten, um über die Runden zu kommen.

Hatte dein Mann einen Job?

Mein Mann hatte keine Arbeit. Ich hatte einen Job auf dem Markt. Aber was ich verdiente, gab ich aus, weil ich in Amerika keine Kleidung hatte. Sie trugen hier andere Kleidung als in England. Die Röcke waren sehr kurz, und hier war das unmodern.

Wir haben am 1. Februar ’48 geheiratet. Ich wollte ihm zum ersten Mal einen Stuhl kaufen, den er sein Eigen nennen konnte. Wir wohnten in einem möblierten Einzimmerappartement mit einer Pullman-Küche, das heißt, man öffnet ein Bett mit Innentür, das man nachts aus der Wand holte. Wir hatten ein eigenes Bad. Aber wir hatten keine großen Schränke oder Kleider. Wir hatten keine Kleidung, die wir aufhängen konnten. Also kauften wir, was immer wir hatten, zuerst ein kleines Buffet, damit wir ein paar Sachen dort unterbringen konnten.

Dann bekamen wir eine Wohnung, die immer noch ein Bett mit Innentür hatte, aber wir hatten eine richtige Küche mit einer Essecke daneben, wo wir essen konnten. Das war eigentlich dasselbe, wir hatten ein Zimmer. Aber wir hatten eine separate Essecke und Küche. Wir wohnten dort zwei Jahre, bis wir uns eine unmöblierte Wohnung leisten konnten, weil wir Möbel kaufen wollten. Das haben wir getan. Wir haben die Wohnung dekoriert. Wir haben selbst gestrichen. Ich habe die Vorhänge genäht. Alles, was wir hatten, haben wir in die Wohnung gestellt. Einiges war aus zweiter Hand. Wir haben uns beholfen.

Und dann dachten wir an eine Familie. Barry kam nach dreieinhalb Jahren dazu. Er war unser Ältester. Wir hatten ihn in dieser Wohnung. Er besaß kein eigenes Schlafzimmer. Das Kinderbett stand in unserem Schlafzimmer. Sigi ging zur Arbeit. Ich musste mit der Arbeit aufhören.

Drei Jahre später bekamen wir eine Tochter, Debbie. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir bereits genug gespart, um eine Anzahlung für ein Haus zu tätigen. Wir sind beide sparsam. Wir sparten. Wir haben gespart, und zwar Stück für Stück. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal ein Haus besitzen würde.

Hättest du jemals in deinen kühnsten Träumen gedacht, dass deine Familie so groß werden würde?

Damals, als wir ein Baby bekamen, dachten wir nur an das Baby. Man hat nie daran gedacht, dass dieses Kind einmal groß sein würde, dass es Schuhe brauchen würde. Nicht einmal daran haben wir gedacht, dass es erwachsen werden würde.

Und jetzt hast du sechs Enkelkinder und ein Urenkelkind.

Ja, das ist richtig. Ich bin die reichste Frau, die es gibt.

Erzähl uns von deinem wunderbaren Leben jetzt.

Mein Leben ist meine Familie. An erster Stelle steht mein Mann. Unsere Kinder. Barry hat ein sehr nettes Mädchen geheiratet, Julie. Wir sind mit ihrer Familie sehr gut befreundet. Sie haben zwei Jungs, Aron, benannt nach meinem verstorbenen Schwiegervater. Der zweite ist nach seinem Großvater mütterlicherseits benannt.

Unsere Tochter, Debbie, hat einen sehr netten jungen Mann geheiratet. Seine Mutter kommt aus Frankfurt, sein Vater aus Wien. Ihre Tochter, die älteste Tochter, Rachel, hat ein kleines Baby, Dylan, das im Moment das Licht unseres Lebens ist. Die zweite Tochter, Becky, ist verheiratet. Und die dritte, Emily, ist verlobt. Und Matthew, der Jüngste, ist völlig ungebunden.

Mein Leben ist schön!

Anmerkungen / Notes

- 1Alle Bilder dieser Interview-Seite sind Ruths Fotoalbum entonemmen.

- 2Dies geschah in der Nacht vom 31. März auf den 1. April 1933, als die Nationalsozialisten landesweit jüdische Geschäfte überfielen und zu deren Boykott aufriefen. Es wurden SA-Kräfte davor postiert, die sämtliche Kunden protokollieren und einschüchtern sollten.

- 3Es handelt sich um das „Dr. Heinemann’sche Mädchenpensionat“, eine jüdische Privatschule in der Mendelssohnstr. 84 im Frankfurter Westend.

- 4“Schabbes” ist das jiddische Wort für Sabbat.

- 5Gemeint ist Rosa Guckenheimer, die Frau von Adolf Guckenheimers 1937 in San Remo verstorbenen Bruder Ludwig Guckenheimer.

Rosa und Ludwig Guckenheimer, ca. 1936 - 6Gemeint ist Onkel Emil Liebmann, der Mann von Großvater Ludwig Kochs Schwester Laura.

- 7„Schiwa“ heißt auf Hebräisch „sieben“ und steht für die Zeit der Trauer in der ersten Woche unmittelbar nach dem Begräbnis eines nahen Familienangehörigen.

- 8„Affidavit“ ist eine beglaubigte Bürgschaftserklärung, die Verfolgten die Einreise in die USA ermöglichte.

- 9Zur Familie in Holland gehörten Toni und Karl Hochstädter (der Bruder von Settchen Guckenheimer), deren Kinder Meta, Bertel und Helene, die mit Max Kaufmann verheiratet war und zwei Kinder hatte. Bis auf Meta und Bertel Hochstädter wurden alle am 20.7.1943 von Westerbork nach Sobibor deportiert und ermordet.

- 10„ORT“ ist eine internationale, 1880 in St. Petersburg gegründete jüdische Stiftung. 1937 wurde die erste ORT-Schule in Berlin gegründet, die die technische Ausbildung jüdischer Jungen zum Ziel hatte. Aufgrund der massiven nationalsozialistischen Verfolgung zog die Schule mitsamt den Schülern und Lehrern 1939 von Berlin nach Leeds um (siehe ORT-Website).

- 11Gemeint ist Tante Laura Liebmann, die Schwester ihres Großvaters Ludwig Koch, die 1938 nach New York ausgewandert war.

- 12Gemeint ist Onkel Erich Liebmann, der Cousin ihres Vaters Otto Koch.

- 13Das hebräische Wort “Chuppah” bezeichnet den Baldachin bei einer jüdischen Trauung.